Zwei schwere Bronzetüren, 3,20 m hoch und 2,10 m breit, schuf Edwin Scharff zwischen 1945 und 1949. Dargestellt ist das Glaubensbekenntnis. Jeden Teilsatz des Credos stellt Scharff in einem eigenen Relief dar. Formuliert wurde das Bekenntnis bereits im Jahr 325 – also vor 1700 Jahren – auf dem ersten Konzil von Nicäa, dem ersten ökumenischen Konzil. Das heute bekannte Glaubensbekenntnis ist diesem sehr ähnlich, es wurden über die Jahrhunderte allerdings manche Teilsätze hinzugefügt und kleine Änderungen vorgenommen.

„Ein Kunstwerk ist ein Glaubensbekenntnis“, schreibt Scharff 1948[1]. Das Marienthaler Portal ist beides und gleichzeitig für ihn persönlich von besonderer Bedeutung. Im Juni 1943, nach der Bombardierung seiner Düsseldorfer Wohnung muss der Künstler an wechselnden Orten Zuflucht suchen. Seine jüdische Frau hält sich auf Sylt versteckt. Scharff, ein gläubiger Katholik, findet Obdach und Hilfe vor allem bei Pfarrer August Winkelmann, einem engagierten Förderer zeitgenössischer Kunst.

Als Zeichen der Dankbarkeit beginnt Edwin Scharff nach Kriegsende mit der Arbeit an einer Bronzetür für Winkelmanns Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Marienthal bei Wesel. Er löst damit sein Versprechen ein, eine solche Tür zu schaffen, falls seine Familie den Krieg überleben sollte. Sie wird 1950 in Bronze gegossen und ein Jahr später eingebaut. Im Museum ist ein Zweitguss zu sehen.

Das Credo – Übersicht der einzelnen Bildfelder

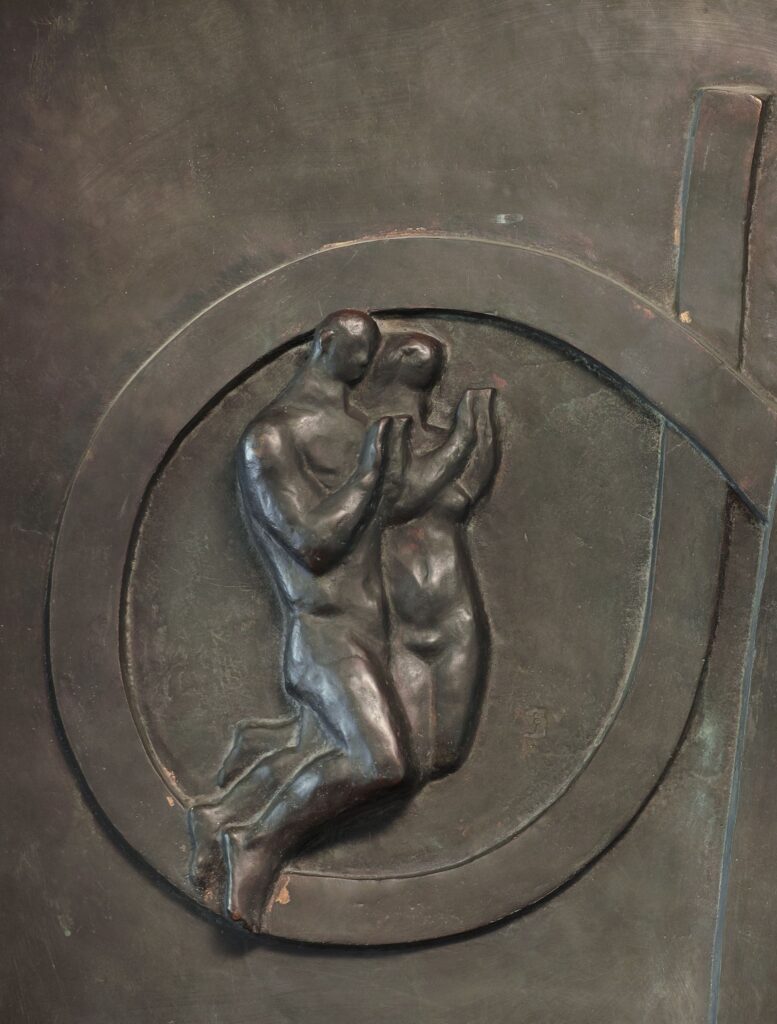

(1) „Ich glaube“: Ein nacktes Menschenpaar kniet nebeneinander. Mit hocherhobenen Händen betend, wenden sie sich nach rechts.

(2) „an Gott, den allmächtigen Vater“: Größer als die zwei Betenden ist Gott abgebildet. Mit gebieterisch seitwärts ausgestreckten Armen thront Gott über allem. Das Gewand, das nur in Teilen seinen Körper umhüllt, unterstreicht dies mit seinen auffälligen, großen Falten. Ein Nimbus (Heiligenschein) umfängt seinen Kopf.

(3) „den Schöpfer des Himmels und der Erde“: Eine fein gezeichnete, nach rechts hin offenen Hand entlässt aus sich heraus zahlreiche kleine Gestirne. Es wird so die Erschaffung des Alls gezeigt. Sterne und weitere kreisförmige Himmelskörper zeigen unter anderem die Sonne und die Erde.

(4) „und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn“: Ein Nimbus kennzeichnet die Figur als Gottes Sohn. Er tritt als „guter Hirte“ mit einem Schaf auf, das er über der Schulter trägt.

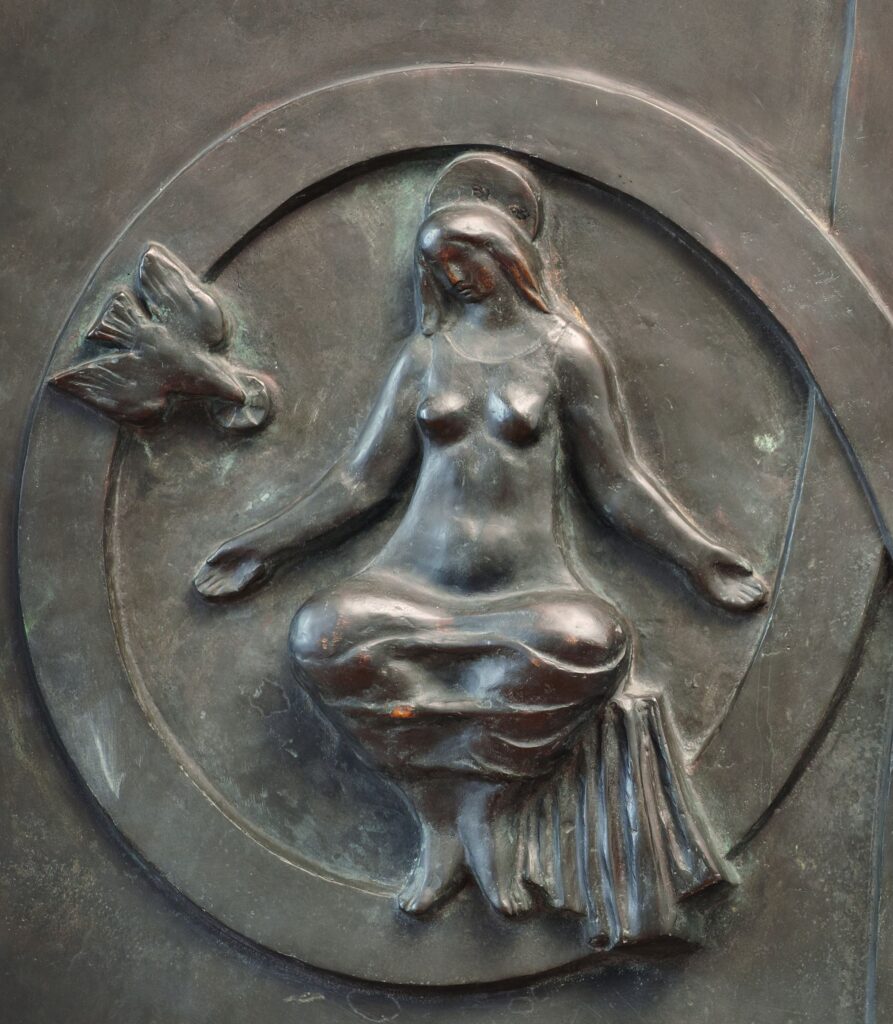

(5) „der empfangen ist vom Heiligen Geiste“: Das Bildfeld zeigt Maria als junges Mädchen, ein schlichter Nimbus umfängt ihren Kopf. Sie sitzt frontal zum Betrachter. Nur ihre Beine sind von einem Tuch verhüllt. Ihre geöffneten Arme zeigen die demütige Empfängnis. Der Heilige Geist wird durch eine Taube dargestellt, die von links oben auf Marias Schoß hinabschwebt.

(6) „geboren aus der Jungfrau Maria“: Maria kniet und wendet sich ihrem Sohn zu, der auf ihrem Bein sitzt. Er ist dem Betrachter zugewandt und hat beide Arme herrschergleich zur Seite gestreckt.

(7) „gelitten unter Pontius Pilatus“: Jesus Leiden wird durch seine gefesselten Hände und den auf die rechte Schulter gesunkenen Kopf veranschaulicht. Die Figur wird diagonal durch einen langen Stab durchkreuzt, der auf das Holz verweist, mit dem Jesus von seinen Peiniger geschlagen wurde. Über dem Haupt Jesu stellt der Künstler einen Kopf dar, der den Philosophen Sokrates zeigt. Wie Christi hat dieser unbeirrt seine Lehre vertreten und bezahlte dies mit dem Tod.

(8) „gekreuzigt und gestorben“: Das Bildfeld zeigt den Kreuztod Jesu. Der Körper ist sehr schlank gebildet, sodass die Figur und das Kreuz scheinbar eins werden.

(9) „begraben“: Zwei Männer, den Evangelien zufolge Joseph von Arimathia und Nikodemus, tragen in ihrer Mitte den am Kreuz gestorbenen Christus.

(10) „abgestiegen in das Totenreich“: Christus schwebt mit wehendem Haar und mit einem Kreuzstab in der Hand abwärts einer weiteren Person entgegen. Diese steht stellvertretend für die Auferstehungs- und Erlösungshoffnung aller Gläubigen.

(11) „auferstanden von den Toten“: Frontal dargestellt schwebt Christus als Sieger über den Tod aufwärts. Sein linkes Bein ist leicht angewinkelt, dicht darunter befindet sich ein Steinblock, vermutlich seine Grabplatte.

(12) „aufgefahren in den Himmel“: Christus’ Gewand ist flügelartig zu den Seiten ausgebreitet, seine geöffneten Hände zeigen nach unten und verdeutlichen so sein Verlassen der irdischen Welt.

(13) „sitzend zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters“: Feierlich thront Gottvater mit dem neben ihm sitzenden Christus. Dessen Kennzeichen ist erneut der Kreuzstab.

(14) „um zu richten über die Lebenden und die Toten“: Christus als Richter über die Welt blickt dem Betrachter entgegen. Er hebt seine rechte geöffnete Hand, um die Erlösten in sein Reich zu rufen. (15) „Ich glaube an den Heiligen Geist“: Wie in Bildfeld 1 kniet hier ein Menschenpaar. Es ist betend der rechts oben schwebenden göttlichen Geisttaube zugewandt.

(16) „an die heilige katholische Kirche,“: Eine weibliche Figur mit Heiligenschein trägt ein Kirchenmodell vor sich. Mit seinem Kuppelbau verweist es auf St. Peter in Rom, das Zentrum der katholischen Christenheit.

(17) „Gemeinschaft der Heiligen“: Eine männliche Figur wird von zwei weiblichen Personen umrahmt. Die gleiche Armhaltung, ihre harmonische Komposition sowie ihre Nimbusse verdeutlichen ihre Gemeinschaft.

(18) „Vergebung der Sünden“: Eine Zweiergruppe symbolisiert die Beichte als eines von sieben Sakramenten der katholischen Kirche. Der rechts sitzende Geistliche wendet seinen Kopf nach links auf eine tief gebeugte, unbekleidete Frau mit langem herabfließendem Haar.

(19) „an die Auferstehung des Fleisches“: Wie in den Bildfeldern 9 und 17 wird hier eine Dreiergruppe gezeigt. Der vordere kniende Mann steigt scheinbar dem Betrachter entgegen. Die zwei Frauen hinter ihm stehen aufrecht. Die drei Figuren verkörpern die Gesten, welche die Menschen gegenüber dem Letzten Gericht vor Gott bewegt: Hoffnung, Ergebenheit und Bitten.

(20) „und an das ewige Leben, Amen“: Eine schwebende Engelsgestalt veranschaulicht die letzten Worte des Glaubensbekenntnisses. Ein Nimbus und sechs mächtige Flügel – davon vier den Körper umrahmend, zwei am Körper anliegend – kennzeichnen die Figur und

beherrschen das Bildfeld. Es ist wohl ein Engel gewordener Mensch, denn der Oberkörper lässt sich als weiblich erkennen. Der Sinn des Credo-Schlusses wird dadurch umso deutlicher: Die von Christus angenommen Gläubigen erwartet im Paradies das ewige Leben.

[1] Lichtwark-Gesellschaft (Hrsg.): Edwin Scharff und seine Schüler, Hamburger Künstler-Monographien zur Kunst des 20. Jahrhunderts, 1976, S.23.